Publié le 16 juillet 2025

En tant que repreneur, vous êtes souvent confronté à une première annonce qui ressemble plus à un dogme qu’à un point de départ : le prix de cession. Présenté comme le fruit d’une analyse objective, ce chiffre peut sembler inattaquable, vous plaçant immédiatement dans une position défensive. Vous vous sentez contraint de justifier la moindre déviation à la baisse, transformant la négociation en une bataille perdue d’avance. Pourtant, cette perception est une erreur stratégique fondamentale. La valorisation d’une entreprise n’est pas une science exacte ; c’est un art argumentatif où le prix final est le reflet de la solidité de votre dossier et de votre capacité à défendre une vision financière crédible. La clé n’est pas de trouver un prix « juste » absolu, mais de construire un argumentaire qui vous redonne le contrôle.

L’enjeu va bien au-delà des simples multiples de l’EBE ou des calculs d’actifs nets. Il s’agit de comprendre que la valeur est une notion subjective, profondément liée à votre projet de reprise. Des aspects aussi variés que la fiscalité de la transmission, les synergies industrielles que vous seul pouvez apporter, ou encore les clauses de garantie d’actif et de passif (GAP) sont des leviers qui modifient radicalement l’équation. Cet article est conçu comme un guide stratégique pour vous armer. Il ne s’agit pas d’un cours de comptabilité, mais d’un manuel de négociation financière. L’objectif est de vous fournir les outils pour déconstruire le prix annoncé, identifier les failles et les risques, et les transformer en arguments tangibles. Vous apprendrez à passer du statut de récepteur passif d’une estimation à celui d’acteur proactif qui défend un prix, le vôtre.

Pour ceux qui préfèrent le format visuel, découvrez dans cette vidéo une présentation complète de tous les points abordés dans cet article pour maîtriser l’estimation de la valeur d’acquisition.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans cette démarche stratégique. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour vous permettre de reprendre la main sur la négociation du prix.

Sommaire : Les leviers pour construire et défendre votre propre valorisation

- La valeur n’est pas le prix : comment votre projet de reprise redéfinit les règles du jeu

- Quelles méthodes de valorisation privilégier pour déceler les failles de l’entreprise ?

- Les retraitements comptables : l’arme secrète pour ne pas surpayer la cible

- Comment transformer chaque risque en un argument tangible pour négocier le prix ?

- Le prix reste élevé ? maîtrisez les montages financiers pour conclure un accord avantageux

- Audits juridiques : comment les « bombes à retardement » cachées impactent la valorisation ?

- Au-delà du prix : comment bâtir un plan de trésorerie qui garantit la viabilité post-acquisition ?

- De la théorie à la signature : les étapes clés pour valider et sécuriser le prix de cession final

La valeur n’est pas le prix : comment votre projet de reprise redéfinit les règles du jeu

La première erreur du repreneur est d’accepter le postulat du cédant : l’entreprise aurait une valeur intrinsèque, objective, qu’un expert aurait calculée. C’est faux. La valeur d’une entreprise est fondamentalement contextuelle. Pour le cédant, elle représente le fruit de son travail, souvent augmenté d’une charge affective. Pour vous, elle représente un potentiel de flux de trésorerie futurs, directement lié à votre capacité à l’exploiter. Cette distinction est votre premier levier de négociation. Le prix affiché est une proposition basée sur le passé de l’entreprise ; la valeur que vous êtes prêt à payer doit être une fonction de son avenir avec vous aux commandes.

Selon les mots du Hub Reprise-Transmission, « Le prix de cession d’une entreprise ne correspond pas toujours à celui de l’évaluation : le marché et la négociation peuvent le faire varier significativement. » Cette affirmation souligne que l’évaluation n’est qu’un point de départ. Votre projet peut inclure des synergies (réduction des coûts, mutualisation de clients), des développements que le cédant n’a pas envisagés, ou une optimisation de la structure. Ces éléments, qui vous sont propres, créent une valeur nouvelle qui ne doit pas intégralement revenir au vendeur. L’enjeu est donc de ne pas acheter le rétroviseur, mais de payer pour le moteur que vous allez installer.

Votre contre-proposition ne doit pas être perçue comme une simple tentative de « casser le prix », mais comme le reflet d’une vision différente et argumentée. Mettez en avant ce que l’entreprise vaut pour vous, dans le cadre de votre plan d’affaires. C’est en déplaçant le débat de la valeur « subie » à la valeur « projetée » que vous commencerez à inverser le rapport de force. Le prix n’est pas un fait, c’est le point d’équilibre de deux récits financiers. Le vôtre doit être plus convaincant.

En somme, ne négociez pas le prix du cédant. Imposez le débat sur la valeur que vous, en tant que repreneur, êtes capable de créer. C’est là que réside votre véritable marge de manœuvre.

Quelles méthodes de valorisation privilégier pour déceler les failles de l’entreprise ?

Les méthodes de valorisation ne sont pas de simples formules mathématiques, mais des outils d’investigation stratégique. Chaque méthode offre un angle d’analyse différent, et votre objectif est de choisir celle qui mettra le mieux en lumière les arguments en votre faveur. Au lieu de chercher la méthode qui donne le « bon » chiffre, utilisez-les pour construire un faisceau de preuves justifiant votre offre. Trois approches principales dominent le marché, mais leur interprétation est la clé de votre succès en négociation.

L’approche patrimoniale, basée sur l’actif net comptable corrigé (ANC), consiste à évaluer ce que « possède » l’entreprise, après déduction de ses dettes et en retraitant certains postes. Elle est utile pour les entreprises industrielles, mais elle ignore souvent le plus important : la capacité à générer des profits futurs. Utilisez-la pour mettre en évidence un outil de production vieillissant ou des stocks surévalués qui pèsent sur la valeur tangible. L’approche par les comparables, quant à elle, valorise l’entreprise en la comparant à des sociétés similaires vendues récemment. Son point faible est son point fort : la difficulté à trouver des comparables vraiment pertinents. Servez-vous de cet argument pour modérer les multiples proposés par le cédant si sa société présente des faiblesses spécifiques (dépendance client, marché de niche).

Enfin, la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) est souvent la plus pertinente, car elle se concentre sur l’avenir. D’ailleurs, une étude récente indique que 70% des évaluations d’entreprises reposent sur la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Elle consiste à estimer les liquidités que l’entreprise va générer dans les années à venir et à les ramener à une valeur d’aujourd’hui. C’est là que votre influence est maximale. Le business plan du cédant est souvent optimiste. Le vôtre, plus prudent et justifié par les risques identifiés, aboutira mécaniquement à une valorisation plus basse. C’est l’outil par excellence pour traduire votre analyse stratégique en un chiffre défendable.

3 méthodes principales de valorisation

- Méthode des actifs nets : évaluer la valeur tangible et intangible de l’entreprise.

- Méthode de la DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs.

- Méthode des comparables : analyse des ratios financiers d’entreprises similaires.

En combinant ces approches, vous ne présentez pas un seul prix, mais une fourchette de valorisation argumentée, qui démontre le sérieux de votre analyse et assoit votre crédibilité face au cédant.

Les retraitements comptables : l’arme secrète pour ne pas surpayer la cible

Les documents comptables d’une PME sont rarement le reflet fidèle de sa performance économique réelle. Ils sont souvent le miroir des choix fiscaux et personnels de son dirigeant. Analyser un bilan ou un compte de résultat brut, c’est prendre le risque de surpayer une entreprise en se basant sur une rentabilité artificielle. Les retraitements comptables ne sont donc pas une option, mais une étape cruciale pour déterminer la véritable capacité bénéficiaire de la cible, que l’on nomme l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) retraité.

Ce processus d’ajustement consiste à corriger les comptes des éléments qui ne perdureront pas après votre arrivée. La rémunération du dirigeant est le premier poste à examiner : est-elle au niveau du marché, sous-évaluée pour maximiser le résultat, ou surévaluée pour des raisons fiscales ? Les charges « personnelles » déguisées en frais professionnels (véhicule de luxe, voyages) doivent être réintégrées. Les loyers versés à une SCI appartenant au dirigeant sont-ils conformes aux prix du secteur ? Chaque euro de charge non récurrente ou anormale qui est éliminé augmente artificiellement le résultat et donc le prix de vente. Votre travail est de les identifier pour les neutraliser.

Cette démarche est particulièrement essentielle dans certains secteurs, comme le souligne un témoignage pertinent : « Dans le cadre de la reprise d’un business digital, il est crucial de retraiter les charges personnelles, rémunérations sous-évaluées, et dépenses exceptionnelles pour connaître la véritable performance économique. » Les événements exceptionnels, comme une subvention non renouvelable ou une vente d’actif, doivent également être isolés pour ne pas fausser l’analyse de la performance récurrente.

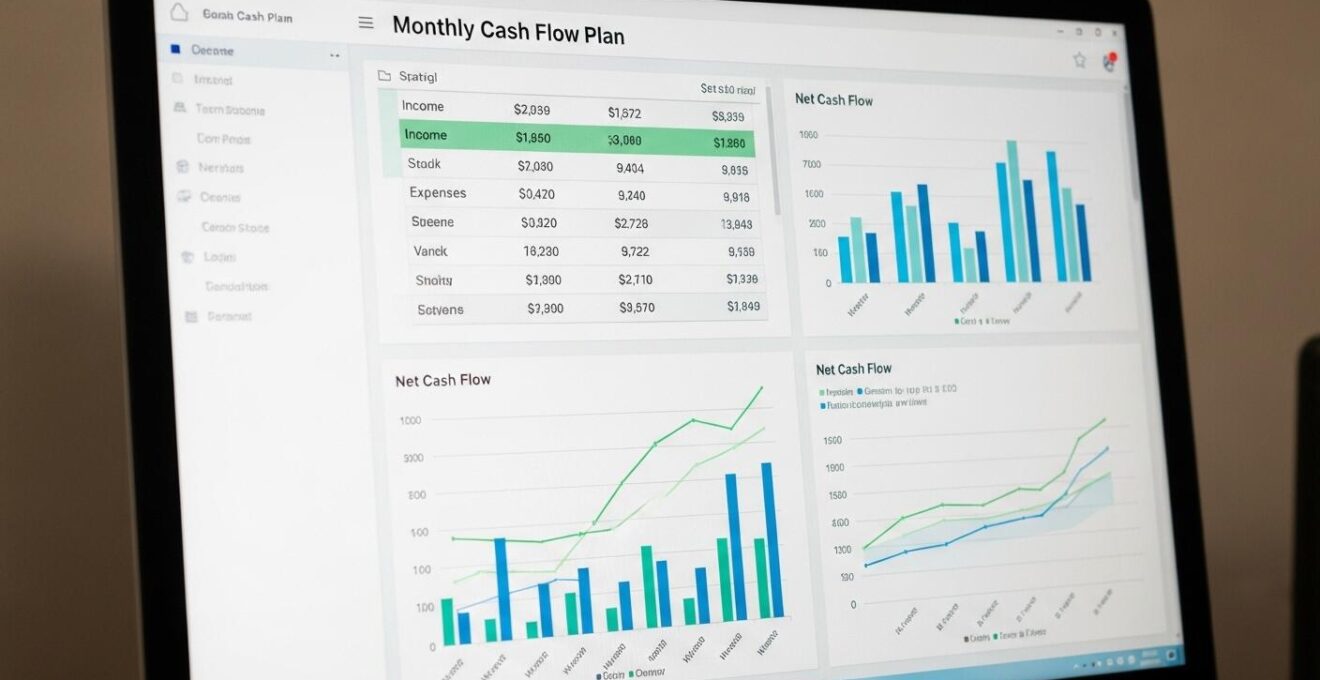

Pour bien comprendre le poids des détails financiers, il est utile de se plonger dans les documents. L’illustration ci-dessous symbolise cette analyse minutieuse, où chaque ligne de compte peut cacher un levier de négociation.

Comme le suggère cette image, l’expertise réside dans la capacité à lire entre les lignes des états financiers. L’EBE retraité devient alors votre base de discussion, un chiffre purgé des optimisations du passé et focalisé sur la performance économique pure que vous achetez.

Présenter un calcul d’EBE retraité détaillé et justifié n’est pas une agression, c’est une preuve de professionnalisme qui force le cédant à quitter le terrain de l’affectif pour celui de la rationalité économique.

Comment transformer chaque risque en un argument tangible pour négocier le prix ?

La phase de due diligence ne sert pas seulement à confirmer les informations fournies par le cédant ; elle sert surtout à identifier les risques que vous allez devoir assumer. Chaque risque est une dette future potentielle et doit donc avoir un impact direct sur le prix d’achat aujourd’hui. L’erreur serait de lister ces risques sans les quantifier. Votre force de conviction dépendra de votre capacité à traduire chaque faiblesse identifiée en un argument financier chiffré.

Les risques peuvent être de plusieurs natures. La dépendance à un client majeur (plus de 15-20% du chiffre d’affaires) est un classique : quel est l’impact sur le résultat si ce client part ? La dépendance à « l’homme-clé », le dirigeant actuel, est également un risque majeur. Si son carnet d’adresses et son savoir-faire sont les principaux actifs de l’entreprise, comment valoriser la perte potentielle liée à son départ ? D’autres risques incluent un outil de production obsolète nécessitant des investissements, un personnel non formé aux nouvelles technologies, ou un positionnement marketing en déclin.

Pour chaque risque, l’approche est la même : évaluer son impact financier probable. Par exemple, pour un équipement vieillissant, chiffrez le coût de son remplacement. Pour une dépendance client, appliquez une décote sur la valorisation correspondant à la perte de marge potentielle. Cette démarche transforme une discussion subjective (« je suis inquiet pour… ») en une négociation objective (« ce risque représente un besoin de provision de X euros, que je déduis de ma proposition »).

Stratégies clés pour argumenter la négociation

- Établir clairement les objectifs et limites de négociation : Définissez votre prix plancher et plafond avant toute discussion.

- Présenter une évaluation solide des faiblesses et risques : Chaque point doit être chiffré et documenté.

- Utiliser les synergies possibles pour valoriser certains actifs : Mettez en avant ce que vous seul pouvez apporter pour justifier votre vision de la valeur.

- Faire appel à un tiers de confiance pour étayer les arguments : L’avis d’un expert indépendant peut débloquer une situation tendue.

Cette approche consiste à peser méticuleusement chaque élément, où la valeur potentielle est mise en balance avec les risques bien réels. L’image suivante illustre parfaitement ce concept d’équilibre délicat que vous devez maîtriser.

Comme le montre cette balance, votre rôle est de donner un poids tangible à des risques qui peuvent sembler abstraits. La valorisation du risque est un exercice qui démontre votre prudence et votre vision à long terme en tant que futur dirigeant.

En agissant ainsi, vous ne dévalorisez pas le travail du cédant, vous agissez en gestionnaire responsable qui intègre toutes les composantes, y compris les incertitudes, dans l’équation financière.

Le prix reste élevé ? maîtrisez les montages financiers pour conclure un accord avantageux

Parfois, malgré une analyse rigoureuse et une négociation bien menée, un écart de prix significatif persiste entre votre offre et les attentes du cédant. Abandonner n’est pas la seule option. Lorsque le désaccord porte sur le montant « cash » à la signature, des montages financiers intelligents peuvent permettre de conclure l’affaire tout en protégeant vos intérêts. Ces outils permettent de faire varier une partie du prix en fonction des performances futures de l’entreprise, alignant ainsi les intérêts du cédant et du repreneur.

Le crédit-vendeur est l’un des mécanismes les plus courants. Le cédant vous accorde un prêt pour une partie du prix de vente, que vous rembourserez sur plusieurs années. Cela facilite votre plan de financement et montre la confiance du vendeur dans la capacité de l’entreprise à générer les flux nécessaires pour le rembourser. C’est un puissant argument : si le cédant refuse, il émet un doute sur la pérennité de sa propre entreprise.

Une autre solution est la clause d’earn-out ou complément de prix. Une partie du prix n’est pas fixe mais conditionnée à l’atteinte de certains objectifs de performance (chiffre d’affaires, EBE) sur une période post-cession. C’est l’outil idéal si le désaccord porte sur un prévisionnel jugé trop optimiste par vos soins. Si les résultats sont au rendez-vous, le cédant touche son complément. Sinon, vous payez un prix final en adéquation avec la performance réelle. Cela transforme un pari sur l’avenir en un mécanisme gagnant-gagnant.

Étude de cas : Reprise réussie grâce à un montage financier structuré

Comme le rapporte une analyse de Bpifrance sur les montages financiers, un repreneur a pu conclure l’acquisition d’une PME jugée trop chère en combinant intelligemment son financement bancaire, ses apports personnels et une anticipation rigoureuse des coûts d’exploitation futurs, équilibrant ainsi un prix de cession initialement élevé.

Ces structures ne sont pas des gadgets, mais des outils stratégiques qui permettent de partager le risque et de construire un pont entre deux visions de la valeur future de l’entreprise.

Audits juridiques : comment les « bombes à retardement » cachées impactent la valorisation ?

Une valorisation purement financière est incomplète et dangereuse. Une entreprise peut afficher des bilans sains tout en dissimulant des risques juridiques, fiscaux ou sociaux qui peuvent exploser après la cession. Ces « bombes à retardement » ont un coût direct et doivent être identifiées lors des audits d’acquisition (due diligence) pour être provisionnées ou couvertes par des garanties solides, impactant de fait la valeur finale.

Le volet social est souvent une source de contentieux coûteux. Des contrats de travail mal rédigés, des heures supplémentaires non payées, ou un climat social dégradé peuvent entraîner des prud’hommes. De même, la conformité réglementaire est un point crucial : l’entreprise respecte-t-elle les normes environnementales (ICPE), de sécurité, ou le RGPD ? Une non-conformité peut engendrer des amendes importantes et des investissements de mise à niveau qui doivent être déduits du prix de vente.

La dimension juridique et réputationnelle est un actif immatériel majeur qui a une valeur considérable. En effet, les dirigeants attribuent en moyenne 63% de la valeur marchande d’une entreprise à sa réputation, soulignant l’importance des risques juridiques et réputationnels. Un litige en cours avec un client majeur ou un fournisseur stratégique, un contrôle fiscal qui s’éternise, ou une marque mal protégée sont autant de risques qui affectent la valeur. La solution pour se prémunir est la négociation d’une garantie d’actif et de passif (GAP) robuste. Cette clause contractuelle oblige le cédant à vous indemniser si un passif dont la cause est antérieure à la vente se révèle après la signature. Le montant de la GAP, son plafond et sa durée sont des points de négociation aussi importants que le prix lui-même.

Une GAP bien négociée est votre assurance contre le passé de l’entreprise. Son obtention, ou à défaut, une baisse de prix correspondante, est une condition non négociable d’une reprise sécurisée.

Au-delà du prix : comment bâtir un plan de trésorerie qui garantit la viabilité post-acquisition ?

Négocier le meilleur prix d’achat est une victoire, mais elle est vaine si l’entreprise ne peut pas survivre aux premiers mois suivant la reprise. Le défi majeur du repreneur n’est pas seulement de rembourser sa dette d’acquisition, mais surtout de financer le besoin en fonds de roulement (BFR) et les investissements nécessaires à la mise en œuvre de son plan. Un plan de trésorerie réaliste n’est donc pas un simple tableau de chiffres ; c’est la feuille de route qui garantit la viabilité de votre projet.

Contrairement au business plan, souvent focalisé sur la rentabilité (produits et charges), le plan de trésorerie se concentre sur les flux réels : les encaissements et les décaissements. Il doit intégrer des éléments souvent oubliés, comme la saisonnalité de l’activité, les délais de paiement clients qui peuvent s’allonger durant la transition, et les coûts « cachés » de la reprise (frais de conseil, coûts d’intégration des systèmes, etc.). Un cédant peut avoir géré sa trésorerie « à vue », mais vous, avec des échéances de prêt à honorer, n’aurez pas ce luxe.

Construire ce plan vous oblige à vous poser les bonnes questions. Aurai-je assez de liquidités pour payer les salaires et les fournisseurs le premier mois ? Quand devrai-je renouveler cet équipement essentiel ? Quel est l’impact d’un retard de paiement de mon plus gros client ? Cette simulation mois par mois de votre trésorerie prévisionnelle est votre meilleur outil pour dimensionner correctement vos lignes de crédit à court terme et éviter la cessation de paiement, première cause de faillite des entreprises.

Éléments clés pour un plan de trésorerie efficace

- Identifier tous les encaissements et décaissements prévus mois par mois.

- Prendre en compte les délais de paiement des clients et fournisseurs.

- Intégrer les apports en capital et financements externes.

- Anticiper les variations saisonnières et exceptionnelles de trésorerie.

- Mettre à jour régulièrement le plan en fonction de l’évolution réelle.

Un plan de trésorerie robuste est aussi votre meilleur allié pour convaincre les banquiers. Il démontre que vous avez une compréhension fine et opérationnelle de l’entreprise, bien au-delà de sa valorisation théorique.

De la théorie à la signature : les étapes clés pour valider et sécuriser le prix de cession final

Le parcours de valorisation est un processus itératif qui transforme une estimation théorique en un prix de transaction final, juste et défendable. Ce n’est pas une confrontation, mais la construction d’un consensus basé sur des faits. La validation du prix final est l’aboutissement de toutes les étapes précédentes : une analyse stratégique de la valeur, une dissection des failles via les bonnes méthodes, une correction des biais comptables et une quantification rigoureuse des risques.

La synthèse de vos analyses (financière, juridique, sociale) doit converger vers une fourchette de prix argumentée. Cette fourchette constitue votre zone de négociation. Le plancher est votre prix de rupture, en dessous duquel vous ne pouvez pas garantir la viabilité du projet. Le plafond est votre offre d’ouverture, justifiée par les synergies que vous apportez. La négociation finale consistera à naviguer dans cette zone, en utilisant chaque argument (EBE retraité, investissements nécessaires, risques identifiés) pour converger vers un point d’accord avec le cédant.

Le prix final n’est jamais un chiffre isolé. Il doit être inscrit dans un protocole d’accord qui inclut des éléments tout aussi cruciaux : le périmètre exact de ce qui est vendu, les modalités de paiement (comptant, crédit-vendeur, earn-out), et surtout, une solide garantie d’actif et de passif. Sans ces protections, même un prix attractif peut se transformer en un piège coûteux. Comme le rappelle Le Hub Reprise-Transmission, « Le prix final de cession est toujours le résultat d’une négociation entre les parties, parfois révisable selon la situation et les conditions contractuelles. » Cette réalité souligne que la validation ultime est à la fois financière et juridique, assurant que le prix convenu correspond bien à la réalité économique de l’actif que vous acquérez, purgé de ses passifs cachés.

Évaluez dès maintenant la pertinence de ces stratégies pour votre projet de reprise et construisez un argumentaire financier inattaquable pour défendre le prix juste.

Rédigé par Julien Moreau, Julien Moreau est un ancien avocat d’affaires et expert en fusions-acquisitions avec plus de 20 ans d’expérience, spécialisé dans la sécurisation des transactions pour les repreneurs de PME. Sa réputation s’est construite sur sa capacité à vulgariser des sujets juridiques et financiers complexes..